【前編】生物多様性を考慮した景観づくりを主軸として、ランドスケープや自然環境のデザインと計画を通じた社会課題の解決について注力。

自然公園の課題を理解しつつ、建築とランドスケープを一体的に捉え、自然保護と観光振興のバランスを考慮して設計した。

【事例:伊勢志摩国立公園の「横山展望台」の再整備。環境省の国立公園満喫プロジェクト】

ランドスケープを生物多様性や社会課題との接点から考える

── 景域計画さまの特長から、教えて下さい。

景域計画は、自然環境が豊かな場所や良質な自然環境が求められる都市域において、生物多様性を考慮した景観づくりを主軸とし、自然環境に関わる空間づくりを行っていることが特長です。私たちは2014年の創業当初からランドスケープや自然環境のデザインと計画を通じた社会課題の解決について注力しています。景域計画にはランドスケープデザインだけでなく、動植物の調査やグラフィックデザインなど、計画からデザインまでの専門の職員が在籍しており、それぞれが連携した横断的な体制を築き、相乗効果を社会へ還元することを目指しています。

現在の主なクライアントは環境省で、対象地の多くは自然公園になります。国立公園等の自然公園は自然保護の意味合いが強いのですが、観光振興の役割も期待されており、美しい日本の風景を守りつつ、観光を振興するための施設整備も行っています。これらの自然公園の課題を理解しつつ、自然保護と観光振興のバランスを考慮することを重視しています。

── ランドスケープデザインで注力されていることは、何でしょうか?

私たちが設計する上で大事にしている1つには、建築とランドスケープを別物と考えずに、一体的に捉えることです。例えば、建物の低層部のファサードや建物の配置は、オープンスペースの関わりと相まって、景観全体の印象に大きな影響を及ぼします。事例が大げさかもしれませんが、修学院離宮では、離宮だけではなく、それらの周辺の庭園と遠景の山並みを取り込んだ一体的な風景を生み出しています。さらには、敷地内の棚田における農的な営みまでを風景として取り込んでいます。形態的な景観だけではなく、人々の営みも含める視点もあります。敷地内の空間だけで完結するのではなく、隣接地や地域スケールにおける調和、人々の営みなどを考えて、それらにアジャストしてランドスケープをつくっていく必要があると考えています。

そうした意味で、都市景観は特に難しい分野です。建築でもランドスケープでもない、いわば中間領域のような存在で、誰もカバーしきれない状況が起こりがちです。実際には、建物のボリュームやファサードの設え、セットバックやオープンスペースなどの取り方が、まちの印象を左右します。専門家が希薄な分野ですが、丁寧な設計と事業調整、制度設計が求められる領域です。

最近では、自然との関りという面から、いくつかの展示空間にも関わっています。ビジターセンターや世界遺産センターのような展示空間を計画する際には、自然の素晴らしさや生きものの魅力や美しさ、固有性等の価値を伝えることが主眼になります。建築・ランドスケープの区分を超えて、環境教育や普及啓発の視点から情報をどう整理し、どう見せるか。展示は単なる情報の伝達ではなく、魅力的なコンテンツをコンパクトに表現し来館者も自らその世界に入りたくなる機会を創出する仕事でもあります。

ランドスケープは、生きものや生態系を扱う設計領域です。建築や土木とは違い、常に変化し続けるこれらの対象を扱うだけに、設計にも柔軟性と長い時間軸を持った視野が求められます。たとえば、植物一つとっても意匠的な役割にとどまらず、生態的な機能など多面的な意味を持たせることができます。また、植物は食料という面もあわせ持っています。歴史を振り返ると、米沢藩の上杉鷹山が生垣にウコギを植えるよう奨励した例があります。見た目は庭の一部でも、いざという時は食料になる。東京都でも戦前にイチョウを積極的に植えましたが、これは都市緑化の一環であると同時に、延焼防止の目的もありました。こうした考え方は現代の「グリーンインフラ」の思想につながっていると思います。いま求められているのは、脱炭素、防災、生物多様性といった社会課題の解決策の一翼を計画やデザインに組み込む視点です。ランドスケープは景観づくりにとどまらず、地域社会の未来の設計にもつながります。

■景観を最大限に楽しめる展望台

── 具体的な事例をもとに、景域計画のデザインを説明いただけますか?

「伊勢志摩国立公園横山展望台」は、伊勢志摩国立公園の集団施設地区の展望台等を再整備したものです。環境省の「国立公園満喫プロジェクト」の一環として、先導的にプロジェクトを実施する8カ所のうちの1つに選定されました。インバウンド需要の高まりへの対応や眺望体験の質的向上、空間の上質化が求められました。2016年の伊勢志摩サミット以降の外国人観光客増加や既存施設の老朽化・狭隘化への対応として、約10億円の予算を投じて、既存施設の撤去から展望施設などの再整備、車道の拡幅や駐車場までを含む大規模な整備が行われました。

なかでも「横山天空カフェテラス」は、リアス海岸の代表的景観を多くの人がゆっくり楽しめるように設計し、カフェも併設しています。既存の木造施設は古くなっており、狭くて眺望を楽しめる人が限られること、風景の前にスロープなどが現れることが課題としてありました。ランドスケープデザインでは、土地のポテンシャルを読み解いて最大限に引き出すことが求められます。この場所の最大の価値は、複雑に入り組んだリアス海岸と真珠の養殖筏などが浮かぶ英虞湾(あごわん)の風景でした。さらに、伊勢志摩国立公園の96%が民有地で、人々の営みと自然が織りなす里海里山の風景をゆっくりと見てもらいたいと考えました。英虞湾の風景を設計によってさらに引き立たせ、ゆっくり滞在できるテラスを目指しました。

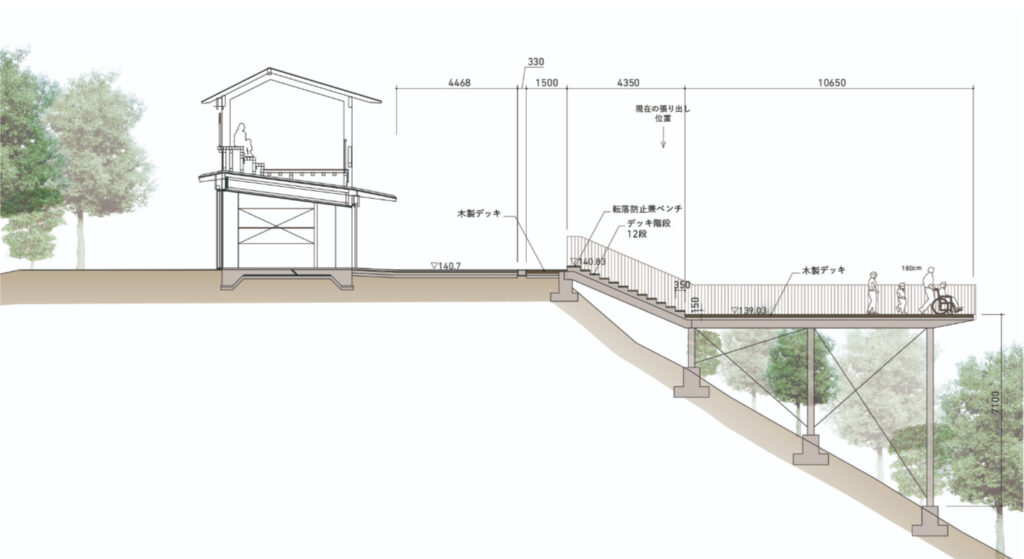

設計にあたっては、まず現地で英虞湾への眺望の軸線や視点場の位置、高さなどを丁寧に確認しながら、ランドスケープの全体構成を計画しました。展望台の向きや高さについても、実際の地形や周りからの見え方を検証し、舞台となるテラスの位置を下げたうえで前面に出して、最適な視点場となるように調整しています。バリアフリーにも配慮し、勾配が8%のスロープを活用することで、車椅子利用者の方でも展望台まで無理なくアクセスできるように設計しています。また、展望台は1カ所に集約するのではなく、「横山天空カフェテラス」「木もれ日テラス」「そよ風テラス」と3カ所に分散配置することで、休憩や飲食などの多様な利用ニーズに対応できる構成としています。

── 素材やディテールで注意された点はありますか?

素材の選定やディテールについても景観を阻害しないよう、雑味のない素材を使い、それ自体が主張しないことを重視しました。転落防止柵の縦格子には、直径13mmの細い鋼材を使用し、リン酸処理を施しています。既製品は、照明以外は極力避けて、オリジナルのディテールとしている箇所が多くあります。ここでは、既製品のジョイントのディテールや色の違いが気になってくると考えたためです。手すりの笠木はテラスの材料と同じヒノキとしています。

テラスには尾鷲ヒノキという地域材の小節材を使用し、上質で清々しい空間を演出しました。屋外の木部については、耐久性やメンテナンス性、さらに景観との調和といった複数の要素を踏まえて素材選定を行っています。一般的によく用いられるのは、加圧注入処理された木材であり、今回も同処理を施しています。これは15〜20年の耐用年数が見込まれていますが、実際には施工不良や水の溜まりやすい箇所から劣化が始まることもあるため、色落ちの対応も含めて定期的な点検が欠かせません。プラスチックを材料とした再生木材もよく用いられますが、風合いの面では本物の木材のほうが優れていると感じます。また、木材の表面処理は、クリア系として木材の風合いを活かすようにしました。自然公園では、焦げ茶色の木材保護着色塗装が良く使用されますが、特に風雨や飛砂の多い環境では、2〜3年で色が落ちるケースもありましたので、クリア塗装とすることでメンテナンスの頻度を抑えることを考えました。

自然公園などの起伏の多い環境では、バリアフリー設計に際して、理想と現実の折り合いをどこでつけるかが大きな課題になります。都市公園ではバリアフリーが標準化されていますが、自然公園では、全域を対象にするのは現実的ではありません。そのため、「誰もが訪れたい」とされる主要なポイントに絞って、スロープや段差処理を施しつつ、景観や自然環境への影響を最小限に抑える設計が求められます。

今回の事業において導入された民間事業者によるカフェについては、自然公園は集客性が見込まれる都市とは異なる立地であることを考慮することや、地域の事業者との連携を踏まえた空間設計が重要となります。具体的には、飲食可能な休憩機能のある共用スペースと販売等の占有スペースを明確に分け、共用スペースは誰でも自由に使えるようにし、専用スペースを地元事業者に貸し出す形で運営しています。このような仕組みによって、事業者は過度な設備投資を避け、地域の特産品などを活用することで、安定した経営が可能になります。結果として、利用者の満足度も高く、多くの集客を達成し、売上に好影響をもたらしています。

八色 宏昌(やいろ・ひろまさ)

景域計画株式会社代表取締役

略歴:東京農工大学大学院卒業。2014年に景域計画株式会社を設立。

登録ランドスケープアーキテクト(RLA)、技術士(環境部門・建設部門)

生物多様性が保たれた調和のある風景づくりに取り組んでいる。伊勢志摩国立公園横山展望台、富士箱根伊豆国立公園田貫湖富岳テラス等の自然公園のランドスケープを手掛ける。

著者プロフィール

最新の投稿

パブリックエクステリア2026.01.27【前編】「伝統・自然」と「ビジネス・革新・未来」という明確な二面性を持つ敷地の文脈を深く読み解き、それをデザインに反映。

パブリックエクステリア2026.01.27【前編】「伝統・自然」と「ビジネス・革新・未来」という明確な二面性を持つ敷地の文脈を深く読み解き、それをデザインに反映。

都心のオープンスペースにおいて、人の流れとアクティビティーを重要視し、場の多様性と魅力を高めるように13のゾーンを構築するサイトフレームワークを設定。舗装、植栽、水景、照明、ファニチャーなどのデザインを通して、空間特性を演出した。

設計事例:東京 大手町「Otemachi One Garden」プロジェクト パブリックエクステリア2025.12.23【後編】 駅ビル商業施設の既存建物のリニューアル。施設全体を「公園」と捉え直し、豊かなランドスケープによる動線の再整理で施設全体の活気を創出。 設計事例:韓国ソウルの「HDC I’PARKmall」リニューアルプロジェクト

パブリックエクステリア2025.12.23【後編】 駅ビル商業施設の既存建物のリニューアル。施設全体を「公園」と捉え直し、豊かなランドスケープによる動線の再整理で施設全体の活気を創出。 設計事例:韓国ソウルの「HDC I’PARKmall」リニューアルプロジェクト  パブリックエクステリア2025.11.25【前編】 地域に開かれたランドスケープ、カフェ、広場、通り抜けできる道。まちの一部としての施設と外構を設計。

パブリックエクステリア2025.11.25【前編】 地域に開かれたランドスケープ、カフェ、広場、通り抜けできる道。まちの一部としての施設と外構を設計。

設計事例:アクティブシニア向けレジデンス「パークウェルステイト湘南藤沢SST」 パブリックエクステリア2025.10.28【後編】地形や周辺環境、地域の歴史などの土地の調査分析から提案。建築家や事業者も含めて、地域の歴史背景を共有しながら、早い段階から部分ごとに外構のグレードの差をつけ、広い敷地の保育園を地域に開いた。

パブリックエクステリア2025.10.28【後編】地形や周辺環境、地域の歴史などの土地の調査分析から提案。建築家や事業者も含めて、地域の歴史背景を共有しながら、早い段階から部分ごとに外構のグレードの差をつけ、広い敷地の保育園を地域に開いた。

設計事例:愛知県半田市「にじいろ保育園花園」