【後編】地形と施設を一体化した、視点場を考慮したランドスケープデザインが重要。水面との一体感を得るために、湖面との距離感をデザインし、「水辺にいる」という感覚を大事にした。

【事例:富士箱根伊豆国立公園の「田貫湖(たぬきこ)富岳テラス」】

■水辺の風景と環境を整える

── 他の事例についても教えて下さい。

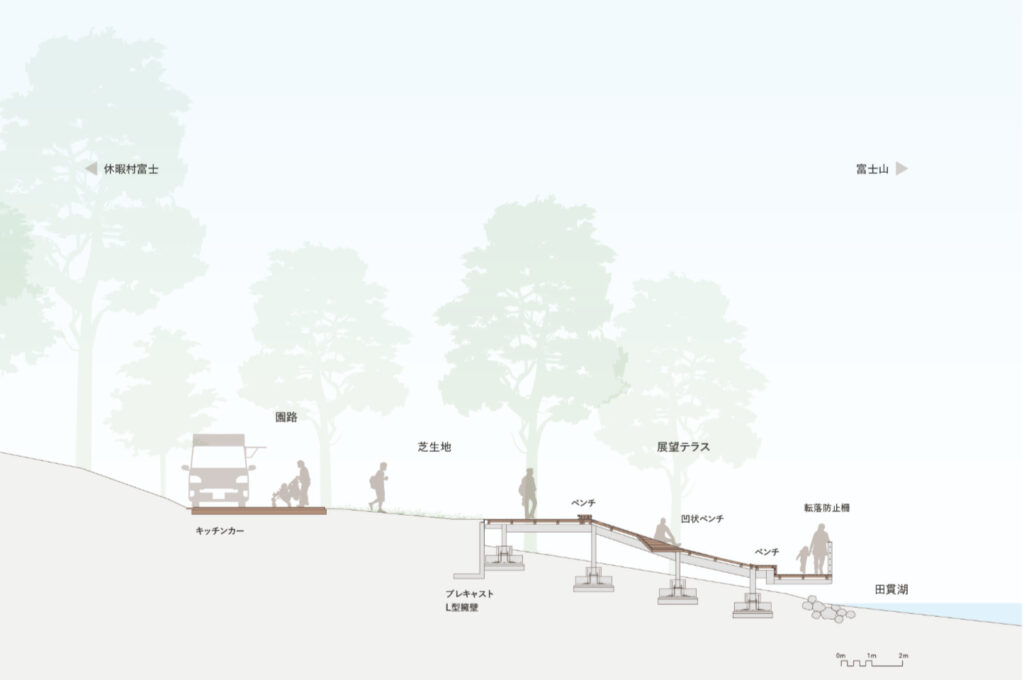

富士箱根伊豆国立公園の「田貫湖(たぬきこ)富岳テラス」も、基本計画と基本設計から実施設計、工事監理まで行いました。田貫湖は年に2回、富士山の山頂から朝日が昇る「ダイヤモンド富士」が見られることで有名な人造湖です。地形の条件は入り江の湖畔となっており、周辺の林によって風が入りにくい立地となっています。湖面が静かで鏡のようになる時は、逆さ富士も同時に撮影でき、写真家や観光客にとって非常に魅力的な撮影スポットになっています。このような条件のため、設計では、視点場の設計が重要な要素となり、老朽化した既存の展望施設を改修し、富士山への眺望のさらなる磨き上げを図ることにしました。展望テラスの角度を既存施設より4°北側に振ることで、真正面に富士山山頂を望むことができるようにし、眺望をさらに向上させました。

改修前のバリアフリーのためのスロープは、ルートは確保されていても動線が不自然といった問題が見受けられました。赤い舗装材や過剰な手すりなどは自然景観と調和しておらず、老朽化が進んだことで安全面の懸念も出ていました。そのため全面的なリニューアルを行い、施設をほとんど撤去した上で動線を見直して、より自然と調和した環境を整備しました。展望テラスは、車椅子の方でも湖面近くまでアクセスできるように、デッキテラスの縁のベンチまで寄せられるように設定しました。地形と施設の仕上がり高さが一体的になるように、既存地形の端部にL型擁壁を入れ、その先に同じ仕上り高さで展望テラスを配置しています。こうした地形と施設の一体化は、ランドスケープデザインにおいてベーシックな手法として心がけています。

── 水辺の設計で大切にされたことはどのようなことでしょうか?

湖の景観を楽しむ上で、人が立っている位置と湖面の高低差というのは、とても重要な要素です。この差が小さいほど、水面との一体感が強くなり、訪れた人にとって「水辺にいる」感覚がよりリアルに感じられます。これは、単に眺めが良いということだけではなく、空間体験そのものの質を高めることにつながります。施設の設計段階で地面のレベルやデッキの高さを調整して、湖面との距離感をデザインするという視点が大切になります。

設計検討の結果、湖面との距離感を近く感じられるようにするためには、立つ位置の仕上がり高さと湖面の高低差を30〜50cm程度に抑えることが効果的であると考えました。今回の計画では既存デッキよりも高さを30cm下げることで湖面との一体感が増し、訪れた人が水面をより近くに感じられるようになりました。一方、眺望とのバランスも重要であるため、高さの調整は慎重に行う必要があります。また、空と湖面の面積比率が現場での体感に大きく影響します。設計段階では、写真調査と現地調査の両方で確かめながら高さを調整していきました。

今回は展望テラスを単純な階段状にするのではなく、全体に傾斜をつけています。さらに、傾斜はねじれた形状として、上部にはベンチをリニアに配置しました。横断方向の平面の傾斜の長さの違いによって展望テラスの左右でスロープの勾配が変わることで、利用者が自分に合った傾斜位置を選べるように考慮しています。デッキ材には富士地域のブランド材の富士ヒノキを使用し、滑り止めには工場でも使用される滑り止め塗料を使いました。9mm幅で2枚に1本程度の間隔で塗ることで、目立たずにしっかりグリップが効くように仕上げています。もし現場で滑りやすい箇所が出た場合にも、追加塗布で柔軟に対応できます。

── そのほかに注力された点を教えて下さい。

標高の高い位置にある国立公園内という環境上、植栽や土の調達にも注意が必要でした。外来種が混入しないように、標高や地理的条件が合った近隣産の資材に限定し、材料検査も徹底しています。生物多様性への影響を考慮して、基本は既存樹木の移植として、ノシバも近隣地域の産地のものを使用しています。

── 生物多様性の保全を考慮した他の事例を教えてください。

私たちが調査や設計で関わった戸田建設㈱筑波技術研究所の「つくば再生の里」(茨城県つくば市)が、2023年に自然共生サイトに認定されました。

現在、わが国では、2030年までに陸域・海域のそれぞれ30%以上を、健全な生態系として効果的に保全しようという国際的な目標「30by30(サーティ・バイ・サーティー)」にもとづいた取り組みが進められています。この中で特に注目されているのが環境省の「自然共生サイト」という仕組みで、民有地や企業保有地などのうち、生物多様性の保全に寄与するような土地を、一定の条件を満たすことで保護エリアとして公式にカウントできる制度です。これによって、企業や自治体などの自主的な保全活動も、国の30%目標の一翼を担うかたちになります。認定されるためには、質の高い生態系が維持されていること、継続的な調査やモニタリング、管理体制が整っていることなど、いくつかの要件をクリアする必要があります。

私たちの関わった「つくば再生の里」(茨城県つくば市)では、地域に根差し

た緑化を徹底しています。特徴的なことは、筑波山周辺に自生する植物だけを100%使用している点です。森林組合の許可を得て、人工林の林床に生えていた草本や低木を採取し移植しています。芝生も市販のものではなく、近隣地域に自生している野草の種から育てて植栽しています。こうした手間をかけることで地域の生態系の再生に寄与する緑化を実現しています。このプロジェクトでは複数年にわたりモニタリング調査を継続し、単なる緑化ではなく、自然の質の継続的な評価・担保や管理手法の充実化にも力を入れてきました。その結果、自然共生サイトとして認定され、企業のCSR活動としての評価も高まり、見学者も増えていると聞きます。

■製品選定とライフサイクルの視点

── ランドスケープ設計で用いる既製品について考えていることはありますか?

設計では製品や素材がどこから来て、どう使われ、最終的にどう処理されるかというライフサイクルコストの視点やCO₂排出量の可視化が求められると思います。製品や素材の調達段階から現場での施工、そして廃棄・リサイクルまで、一貫して環境負荷を意識することは設計者の責任だと思います。

アルミ製品にしても、製造段階でのエネルギー消費やCO₂排出といった面と、軽量で運搬性に優れ、施工性が良い面の両方があります。現状の課題は、そうした環境への影響や利点を「見える化」して、関係者全員で判断できるようにすることであると思います。これからはアルミ製品以外の素材についても調達先が生態系にどのような影響を間接的に与えているのか、たとえば熱帯雨林の伐採等に関わっていないか、そうした情報開示も求められてくるでしょう。投資家や行政からの説明責任も含め、設計者が選定の背景を説明できるようにしておく必要があると思います。

意匠面では、エクステリア製品ではシンプルで主張しすぎないデザイン、そしてマットで落ち着いた素材感が求められる傾向にあります。見た目の良さだけでなく、運搬しやすく、現場での施工性が高く、メンテナンスしやすく扱いやすいことも同時に求められます。アルミ素材はこうした要求に応える選択肢の一つですが、光沢感や表面の反射性が屋外環境と調和しにくいという課題もあります。機能面ではとても優れているので、シンプルなデザインのなかに工夫が凝縮されている製品が出てくれば強みがあると思います。あるいは、メーカーとしては難しいかもしれませんが、既製品の部材の転用やカスタマイズができれば良いと思います。ビームやブラケットだけを使い、周辺の部分はその色に合わせてオリジナルで設計するようなことです。

田貫湖では、土留めとして、ふとんかご(角型じゃかご)という資材を使いました。もとは土木工事の現場で、土留めや法面(のりめん)保護のために設置されることが多いものです。角張った四角い形をしていて、上部に蓋をつけることができるのでベンチの足元に使ったりします。中に詰める割栗石などの間から水が抜けるため、土留めにおいて排水性を確保することができます。また、多孔質という特徴を活かして、つる植物を横から植えて、かごのメッシュに絡ませるような設計も可能です。設計では、安全性を確保するために構造計算を行い、現場条件をふまえてメーカーと相談しながら、寸法や金網の仕様を決定します。

■自然環境の感覚を培いながら役割を広げたい

── 今後の展望について、お聞かせください。

個人的には、見て楽しむだけではなく、緑には多面的な機能があることを踏まえて、生きものの生息環境も担保した上、さまざまな機能がオーバーレイするような縦横無尽に意識を働かせた地域や環境づくりできれば面白いと思っています。

面白い仕事をつくり、進めていくためには、公共のプロジェクトでは、行政にプロデューサー的な方がいると、動きが早く、うまく回っていくと思います。たとえば、栃木県の小山市で取り組んでいる渡良瀬遊水地のプロジェクトはラムサール条約登録湿地であり、野生復帰を目指してコウノトリを放鳥して、人と自然が共生する取り組みとして注目されています。ここでは、現市長のリーダーシップのもと、生物多様性と地域振興の両立を目指した「生物多様性地域戦略」を策定し、調査・アンケート・市民参画など多角的なプロセスを経て、保全と利活用の両立を模索しました。小山市が目指す「田園環境都市おやま」に向けて、戦略策定後も、私たちは平地林保全に向けた施策等の実行計画の策定を行っています。

地域の自然環境の再生等、ネイチャーポジティブが求められている現代のランドスケープ設計者には、自然環境に対する洞察的な思考や実践的な技術の両立が求められています。本などから学んだとしても、自然環境の状態や課題を相互に理解できる“言語”を持ち合わせていないと、ものづくりに反映することが難しいと感じています。私自身、大学時代は景観生態学を学び、地形や土壌水分といった自然条件から土地のポテンシャルを読み解く視点を培いました。たとえばカエル類の生息環境と谷戸地形や土壌水分などの関係からどのような生態系が成り立ってくるのか、あるいはどういう土地利用や保全施策が有効かといった分析や判断ができるようになると思います。

良質なデザインと良質な自然環境の創造を技術者のなかでどのように共存させられるかということは、これから新しい人材を育てていくうえでも大きな課題と感じています。また、設計者が地域のニーズや技術的課題をフィールドワークやワークショップを通じて理解し、技術と対話の両面で現場を支える能力が必要とされています。

── ランドスケープデザインの役割が広がっていく印象を受けます。

私たちがこれからランドスケープで取り組みたいと思っているのは、より広域的なスケールでの環境修復です。例えば荒廃した土地やダムの跡地、あるいは自然が損なわれた海辺などでは、デザインと技術の力で再生を図る必要があります。これは一つの分野で解決できる話ではなく、行政、民間、研究者といった多様な立場が連携して進めていくことが不可欠です。たとえば過去の事例では、葛西海浜公園では、海水の流れを健全化する導流堤などの導入を図り、近年では、ラムサール条約にも登録されるなど、環境修復を考えた基盤整備がランドスケープの目線で行われています。こうしたプロジェクトには、広域的かつ横断的な視点が求められます。

環境に関わる仕事に加えて、地域の景観や地域独自の土地利用をランドスケープのアプローチから考えていきたいと考えています。日本では、都市計画分野が建築・土木・ランドスケープにまたがり、その専門性が見えにくいという課題があります。しかし、実際には地域の景観や土地利用を整えるうえで、都市計画の視点が非常に重要です。土地利用に関しては、地形や災害リスクなどを見極めたうえで計画を立てる必要があります。高台には昔から集落がつくられてきましたが、谷筋や低湿地のような土地は、地下水位が高く日当たりが悪いため農業や都市開発には不向きです。その一方で、生態系としては非常に価値が高い場所です。そうした場所をオープンスペースや保全地として活用することで、自然機能を活かした土地利用が可能になります。

地域独自の土地利用計画の例としては長野県の安曇野市では、条例によって土地利用のルールを定め、美しい農村景観を維持することに成功しています。こうした地域主体の発想と理性的なルール化のバランスをとりながら、私たちはより成熟した景観の形成を目指すべきだと考えています。

八色 宏昌(やいろ・ひろまさ)

景域計画株式会社代表取締役

略歴:東京農工大学大学院卒業。2014年に景域計画株式会社を設立。

登録ランドスケープアーキテクト(RLA)、技術士(環境部門・建設部門)

生物多様性が保たれた調和のある風景づくりに取り組んでいる。伊勢志摩国立公園横山展望台、富士箱根伊豆国立公園田貫湖富岳テラス等の自然公園のランドスケープを手掛ける。

著者プロフィール

最新の投稿

パブリックエクステリア2026.02.24【後編】一般的なゲートで囲われた住宅開発とは異なり、オープンな交流ができる「居場所」を目指して、「ウェルネス」「アート」「ロマンス」「コミュニティ」「ネイチャー」という5つのテーマを設計、あえてそれぞれに異なる機能を持たせることで、敷地全体に多様な目的地となる場を生み出した。

パブリックエクステリア2026.02.24【後編】一般的なゲートで囲われた住宅開発とは異なり、オープンな交流ができる「居場所」を目指して、「ウェルネス」「アート」「ロマンス」「コミュニティ」「ネイチャー」という5つのテーマを設計、あえてそれぞれに異なる機能を持たせることで、敷地全体に多様な目的地となる場を生み出した。

住宅、オフィス、美術館、商業施設、ホテルなどが含まれる大規模な複合開発。

設計事例:中国杭州市「Light of Future」プロジェクト パブリックエクステリア2026.01.27【前編】「伝統・自然」と「ビジネス・革新・未来」という明確な二面性を持つ敷地の文脈を深く読み解き、それをデザインに反映。

パブリックエクステリア2026.01.27【前編】「伝統・自然」と「ビジネス・革新・未来」という明確な二面性を持つ敷地の文脈を深く読み解き、それをデザインに反映。

都心のオープンスペースにおいて、人の流れとアクティビティーを重要視し、場の多様性と魅力を高めるように13のゾーンを構築するサイトフレームワークを設定。舗装、植栽、水景、照明、ファニチャーなどのデザインを通して、空間特性を演出した。

設計事例:東京 大手町「Otemachi One Garden」プロジェクト パブリックエクステリア2025.12.23【後編】 駅ビル商業施設の既存建物のリニューアル。施設全体を「公園」と捉え直し、豊かなランドスケープによる動線の再整理で施設全体の活気を創出。 設計事例:韓国ソウルの「HDC I’PARKmall」リニューアルプロジェクト

パブリックエクステリア2025.12.23【後編】 駅ビル商業施設の既存建物のリニューアル。施設全体を「公園」と捉え直し、豊かなランドスケープによる動線の再整理で施設全体の活気を創出。 設計事例:韓国ソウルの「HDC I’PARKmall」リニューアルプロジェクト  パブリックエクステリア2025.11.25【前編】 地域に開かれたランドスケープ、カフェ、広場、通り抜けできる道。まちの一部としての施設と外構を設計。

パブリックエクステリア2025.11.25【前編】 地域に開かれたランドスケープ、カフェ、広場、通り抜けできる道。まちの一部としての施設と外構を設計。

設計事例:アクティブシニア向けレジデンス「パークウェルステイト湘南藤沢SST」