【前編】デザインを通じ社会に貢献する「ソーシャル・ランドスケープデザイン」というコンセプトのもと、ランドスケープという概念にとらわれず、建築家や都市計画の専門家とも協働しながら、敷地境界線を超え、多様な規模や領域を横断して考える視点を大切にしている。

設計事例:埼玉県「イオンモール上尾」のリニューアルプロジェクト

「ソーシャル・ランドスケープデザイン」を目指して

── オットー・デザインの成り立ちと特徴から教えてください。

オットー・デザインは、独立して10期目に入りました。私はもともと大学で造園学科を専攻していましたが、大学院では建築の都市計画系に進み、その後、まちづくりや土木景観などに関わる事務所にいくつか所属していました。独立前の仕事としては、例えば公園内の管理棟や駅前広場の設計、有名なところでは「渋谷ストリーム」に関わる渋谷川の再生プロジェクトに関わりました。他には住宅団地で約9ヘクタールの敷地に対する基本構想から宅地割の検討、公園の実施設計や現場監理を担当したこともあります。また市民と意見交換を重ねながら計画をつくるといったパブリックな要素を含んだプロジェクトにも多く関わりました。

「オットー・デザイン」は私と妻のふたりで運営していますが、私はランドスケープやアーバンデザインなど屋外空間を担当し、妻は住まいのインテリアデザインを主に手がけています。公共空間では不特定多数の人、住宅のリノベーションでは住まい手と対象が異なりますが、どちらも「デザイン」で共通しており、その本質は「その場がどう使われるか」を考えることにあります。私たちは、つくることと使うこと、その結果として場を通じて人と人がつながること、一連の流れすべてをデザインとして捉えています。デザインを4つの領域に分解し、二人でそれぞれの視点をもつということで4×2=8、イタリア語の「8=オットー」から事務所名をつけました。

現在の仕事の分野を説明するために「プロジェクトマップ」というものをつくっています。横軸はスケールで、左にいくほど小さく、右にいくほど大きい。縦軸は領域で、上がハード、下がソフトです。左上は建築外構やエクステリアなど、建築家と協働で進めるプロジェクトが主に含まれます。真ん中あたりに位置するのは、団地のように複数の建物や複数の敷地が関わるプロジェクトです。このあたりのプロジェクトは、建物どうしの関係性や、それらをどうつないでいくかがポイントになります。さらに右側にいくと、公園や駅前広場のようなパブリック空間となります。そして最も右に位置するのが「まちづくり」です。例えば私が10年以上関わっている下北沢のまちづくりは、地域の声を聞き取り、それを視覚化・言語化し、次のステップにつなげていくような仕事です。

ランドスケープの事務所で、これだけ多様な規模で領域を横断しているところはあまりないかもしれません。ランドスケープという概念にとらわれず、建築家や都市計画の専門家とも協働しながら、敷地境界線を超えて考えていく視点を大切にしています。また、「声を聞き、場と向き合う」と言っているのですが、ランドスケープは場所ごとに条件が異なり、文脈を読み解くことを大切にしています。たとえば、地形や地質、植生といった自然条件に加え、人の営みや関係性といった要素も含めた調査です。そうして導かれた情報や課題をもとにしてコンセプトを導き出していく、そのプロセスを重視しています。そして、「ソーシャル・ランドスケープデザイン」というコンセプトを大事にしています。私たちの仕事は社会の役に立つものでありたい。特に地方都市では、経済的にも人口的にも厳しい状況がある中で、「きれいなものをつくって終わり」では済まされません。大切なのは、つくるプロセスと、つくった後の使われ方までを含めてデザインすること。私たちの関わる範囲は設計までとしても、完成後の維持管理や活用までを視野に入れ、人々に愛される場所を考える必要があります。すべてのプロジェクトで実践できているとは言いませんが、地域の人たちが関わりながら維持できるような場づくりを目指していきたいと思っています。

ショッピングモール外部を公園化する

── まず「イオンモール上尾」のリニューアルプロジェクトについて、概要からお聞かせください。

「イオンモール上尾」は、オープンから5年ほど経っていたショッピングモールでした。集客のテコ入れを図ろうと、駐車場の一部を広場にする計画が立ち上がったのです。イオンモールとして初めての試みということもあり、担当者の方も「これをやりたい」「あれもやりたい」と熱意いっぱいで、さまざまなアイデアが飛び交っていました。

もともと計画地の駐車スペースは、週末になるとキッチンカーを10台以上呼んでイベントをしていたこともあり、屋外でのイベントをきちんと行える場所に整備したいという意向でした。また、子どもの遊び場が欲しいという要望も出ていました。

最初に私たちが話したのは、「ローカル」と「グローバル」の両方の視点が必要、ということでした。イオンモールは全国展開している企業である一方で、上尾という地のローカル性も大事にしないといけない。地域の人たちが外で過ごせる場所として、パブリックな視点が必要だと思ったのです。

そこで提案したのは、「ランドマークになるような空間」をつくることです。子どもがいてもいなくても、大人も楽しめる場所にすることが大事だと考えました。それに加えて、地方都市らしく「犬と過ごせる場所」も設けるアイデアのほか、地域とのつながりを感じられるような仕掛けも必要だと考えました。

── 具体的な提案内容は、どのようなものでしたか。

「いろいろな要素をどうやって一体感のある空間にまとめるか」ということが重要でした。そこで提案したのが「パークライン」という考え方です。リング状の園路を全体にめぐらせ、さまざまな空間体験がつながっていくようにしたのです。子どもが遊ぶ場所、大人の居場所、ペットと一緒に過ごせる空間、キッチンカーが並んでイベントを開催できるスペースなど、それぞれを点として置くのではなく、線でつなぐ。そうすることで、見た目はシンプルながら、内部には多様な機能が詰まっている空間が出来上がりました。

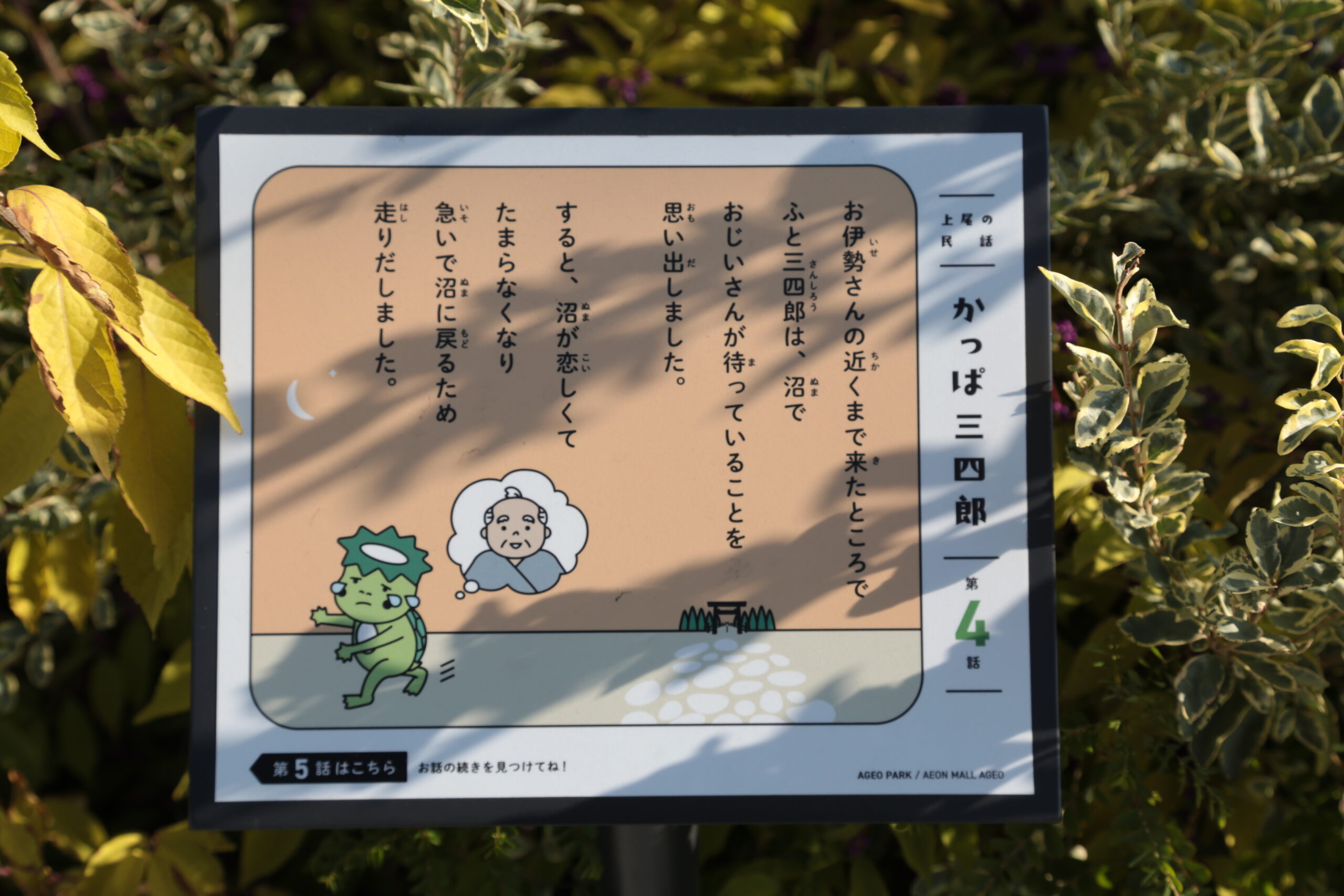

地域性を表現する仕掛けとして、「かっぱの三四郎」という上尾の童話を活かすアイデアも盛り込みました。童話を単に紹介するのではなく、パークラインを一周することで5話構成の物語を体験できるようにしたのです。1話、2話、3話……と巡っていくと、ひととおり物語が読める。どこまで来訪者が気づいてくれているかはわかりませんが、上尾という地域らしさを知ってもらうきっかけになるのではと思っています。

キッチンカーについては、通常は車の進入を管理し、イベント時などに限って特定のルートから車両を広場に入れることができるようになっています。搬入ルートを複数設けることで、イベント時の柔軟な対応ができるように考えました。また、遊具「ふわふわドーム」の下には、大きな防火水槽が埋設されています。消防車などの緊急車両が現場まで入れるように、動線をしっかり確保する必要があり、緊急時にも対応できることは、設計上かなり大事な条件でした。

実は、最初に出したスケッチがほぼそのまま最後まで採用されています。遊具スペースは施主側の熱意で、少し大きくなり、結果的には、たくさんの子どもたちが遊んでいる姿が見られます。

── 空間構成や植栽の計画については、いかがですか。

モールのメインエントランスから外に出た瞬間に、芝生広場が目に飛び込んでくるように軸線を意識しています。舗装のパターンや植栽の立ち上がりの方向まで、すべてその軸に合わせて構成しました。広場に出るまでの見え方はとても重要で、どう視線が抜けていくか、どう歩いてもらうかということも含めてデザインしています。

植栽は、ゾーンごとに求められる機能や演出性を見出していくと、自ずと樹種の構成が固まっていきます。まず外周部、特に壁沿いや駐車場側には、広場から見たときに背景になるように、常緑樹をしっかりと植えました。その内側の広場は入ってくると、常緑樹の必要性は減るため、落葉樹を中心に構成し、季節の変化を感じられるようにしています。

イオンモールでは、全国的に「イオン ふるさとの森」という植樹手法を取り入れて基準としています。これは、その土地の在来種を高密度に植えるという考え方です。この考え方を基本にしつつ、入り口のサインまわりだけは低木の外来種を中心に華やかな植物を選び、ある程度の演出をしました。それにより空間にメリハリが生まれるので、視認性や期待感につながります。シダレヤナギは、今では植えたときの1.5倍くらいに生長し、イオンのバス停を降りたらすぐ見えるほど目立つようになりました。

イオンモールには全国でさまざまなプロジェクトを展開している中で、一定のルールがあります。樹種の基準、安全基準、柵の仕様など、多くの「標準」が決められています。それに沿うことも大切ですが、今回のように特殊な要件・立地では「同じ機能を持たせる別案」を提案することもあります。例えば道路と広場の境界について、標準仕様では通常のガードパイプですが、それでは見た目がよくない。そこで、少し土を盛って低い蛇籠(じゃかご)を設置し、さらに広場側からの飛び出しを抑えるため、植栽をバッファーとして活用しています。コストも大事な要素ですから、標準仕様より高くならない範囲で、いくつかの代案を提示しながら進めています。柵1つとっても、既製品の柵を設置する方法もあれば、柵的な機能を環境の中に組み込むアプローチもあります。限られた予算の中でも、場にふさわしいやり方を考えて提案しています。

── 全体の一体感を持たせるために、どのようなことをされましたか?

空間デザインで特に気をつけたのは、要素を絞ることでした。パーゴラや柵、ベンチ、大型遊具、サインなど、立ち上がってくる要素について、材質や色は徹底的にコントロールしました。例えば遊具にありがちな赤や青、白などのビビッドな色は使わず、グリーン系をベースに、アクセントカラーとして黄色のみを許可しました。金属製の柵やテーブル、手洗いはすべてダークグレーで統一し、ベンチの座面や手すりの笠木などはすべて同じ木材を使っています。サインも家具も同じ色、同じ素材に統一しています。屋外家具に関しては、複数の屋外家具メーカーと連携して、デザインのばらつきが出ないようにしました。さまざまな種類の家具が置かれていますが、色味と素材をそろえて統一感を出しています。

さらに、舗装材にもいろいろな種類を使っています。真ん中のエリアは人工芝。その周囲には、緊急車両やキッチンカーが乗ることを想定して、耐荷重性が高く、コストも抑えられる通常のコンクリートを使用しました。遊具の周りにはゴムチップ舗装を採用しています。これは色や模様のバリエーションを出しやすく、今回は大きな水玉模様となるように配しました。デザイン的な意図もありますが、実は機能性にも配慮しています。例えば滑り台の着地部分や階段の下など、使用頻度の高い箇所だけ丸く色を変え、メンテナンスの際に部分的に交換しやすいようにしています。

また、インターロッキングブロックも採用しています。一見複雑なパターンに見えるかもしれませんが、既製品を組み合わせているだけです。空間全体の統一感を保つルールのため、カラートーンはグレーを基調にしています。舗装の模様には、モールのエントランスと広場に向かう2つの軸線を視覚的に表現しており、パターンのラインなどでそれを強調しています。また、舗装材はなるべく石のような質感が出るものを選び、製品ごとの微妙なカラーバリエーションも活かしてパターンを組んでいます。全部で4種類の色を使用し、幅を変えながらランダムになりすぎないよう配慮しました。

── 施設の反応はいかがですか?

このリニューアルは2023年にオープンし、非常に好評をいただいています。イオンモールとしても成功事例として他のモールへの展開を考えているようです。

ここではオープン前から犬を連れて来る人もいて、今ではすっかり地元の公園のようになっている様子が見て取れます。このプロジェクトで明らかになったのは、ショッピングモールが「公園」として認識されるようになることで、施設の価値そのものが変わってくるということです。この場所だけでは直接的な売上は発生しませんが、滞在時間を延ばすことで、モールでの買い物や飲食につながる。商業施設が目的地ではなく、“ついでに行く場所”になる時代において、こうした空間づくりがこれからのショッピングモールの鍵になると確信しています。

ただ、現在の課題としては、夏の暑さが非常に深刻な点です。6月から10月にかけて暑さが続くため、快適性を確保しないと、人が長時間は過ごせない。木陰や日陰を手厚く考えないと、広場があるだけでは誰もいなくなってしまう現実があります。実際、現在は「暑さ対策」が大きな課題となっています。

暑さの分析を進めていくと、午前中は上から、午後は横から光が入るため、それぞれに合わせて光を遮る向きや高さを変えなければ意味がありません。正午前後は気温が高くなり過ぎるので、朝と夕方の時間帯をコアタイムとする考え方もあります。そうした日射の角度や時間帯の分析から、「いつ使ってほしいのか」を軸に、屋根の位置や形状をデザインしていく必要があります。夏場の快適性の確保は商業施設だけの話ではなく、公園や公共空間全体に共通する課題で、もはや死活問題といってもいいと思います。次のステージとして、環境の質そのものを一段階上げていく必要があります。

株式会社 オットー・デザイン 代表取締役

大木 一(おおき・はじめ)

1976年生まれ。1998年東京農業大学農学部造園学科卒業。2002年早稲田大学芸術学校都市デザイン学科卒業。2004年早稲田大学大学院修了。アプル総合計画事務所などを経て、2016年オットー・デザインを大木道子と設立。早稲田大学都市・地域研究所招聘研究員。(一社)ランドスケープアーキテクト連盟(JLAU)常任理事。

技術士(建設部門 都市及び地方計画)、登録ランドスケープアーキテクト(RLA)、自然再生士。

著者プロフィール

最新の投稿

パブリックエクステリア2026.02.24【後編】一般的なゲートで囲われた住宅開発とは異なり、オープンな交流ができる「居場所」を目指して、「ウェルネス」「アート」「ロマンス」「コミュニティ」「ネイチャー」という5つのテーマを設計、あえてそれぞれに異なる機能を持たせることで、敷地全体に多様な目的地となる場を生み出した。

パブリックエクステリア2026.02.24【後編】一般的なゲートで囲われた住宅開発とは異なり、オープンな交流ができる「居場所」を目指して、「ウェルネス」「アート」「ロマンス」「コミュニティ」「ネイチャー」という5つのテーマを設計、あえてそれぞれに異なる機能を持たせることで、敷地全体に多様な目的地となる場を生み出した。

住宅、オフィス、美術館、商業施設、ホテルなどが含まれる大規模な複合開発。

設計事例:中国杭州市「Light of Future」プロジェクト パブリックエクステリア2026.01.27【前編】「伝統・自然」と「ビジネス・革新・未来」という明確な二面性を持つ敷地の文脈を深く読み解き、それをデザインに反映。

パブリックエクステリア2026.01.27【前編】「伝統・自然」と「ビジネス・革新・未来」という明確な二面性を持つ敷地の文脈を深く読み解き、それをデザインに反映。

都心のオープンスペースにおいて、人の流れとアクティビティーを重要視し、場の多様性と魅力を高めるように13のゾーンを構築するサイトフレームワークを設定。舗装、植栽、水景、照明、ファニチャーなどのデザインを通して、空間特性を演出した。

設計事例:東京 大手町「Otemachi One Garden」プロジェクト パブリックエクステリア2025.12.23【後編】 駅ビル商業施設の既存建物のリニューアル。施設全体を「公園」と捉え直し、豊かなランドスケープによる動線の再整理で施設全体の活気を創出。 設計事例:韓国ソウルの「HDC I’PARKmall」リニューアルプロジェクト

パブリックエクステリア2025.12.23【後編】 駅ビル商業施設の既存建物のリニューアル。施設全体を「公園」と捉え直し、豊かなランドスケープによる動線の再整理で施設全体の活気を創出。 設計事例:韓国ソウルの「HDC I’PARKmall」リニューアルプロジェクト  パブリックエクステリア2025.11.25【前編】 地域に開かれたランドスケープ、カフェ、広場、通り抜けできる道。まちの一部としての施設と外構を設計。

パブリックエクステリア2025.11.25【前編】 地域に開かれたランドスケープ、カフェ、広場、通り抜けできる道。まちの一部としての施設と外構を設計。

設計事例:アクティブシニア向けレジデンス「パークウェルステイト湘南藤沢SST」