【後編】オシャレで無国籍な印象がある原宿、人と自然がつくる理想的な「都市の縮図のあり方」を表現。【設計事例:「カスケード原宿」のプロジェクト】

【フェンスやウォールの設計工夫事例】

事例1.川口市立高等高校

事例2.東京国立博物館

事例3.SHINKA

Q. 都市の中での緑も関心が高まっていますが、手掛けた例を教えて下さい。

「カスケード原宿」のプロジェクトは、人と自然がつくるひとつの理想的な「都市の縮図のあり方」と私は捉えています。敷地の高低差は4m程で表参道と竹下通りの2方のアプローチが出来る施設です。飲食とオフィス、ソーホーといった用途で構成されそれぞれを繋ぐみちがあり、テラスが展開されています。

ランドスケープでは、この変化ある空間と共に森が出現しているストーリーを作っています。森を構成する樹木は歩く人の頭上に被さるように配置するなど必ずしも人間優先ではなく、どちらが偉いということでなく共存しているようにしたかったのです。また原宿の無国籍な印象を与える為、世界の原産地の多様な植物共存させています。ランドスケープと建築が密接に一体化することでこの場所ならではのポテンシャルを最大限高めたいと考えました。

Q. 外構などの製品についても伺っていきたいのですが、フェンスなどで工夫された事例はありますか?

【事例1.川口市立高等高校】

少し特徴的な事例で3つ上げます。

こちらは「川口市立高等学校」による事例となりますが、フェンスにしては珍しくカラフルなデザインとしています。立地性から紐解いたのですが、敷地の北東側には大きな存在として映像メディアの施設が隣接しています。

この関わりから映像=光→光の三原色に着目し、赤、青、緑の光からフェンスデザインを発想しました。そして三原色から生まれる多彩な色を展開しています。

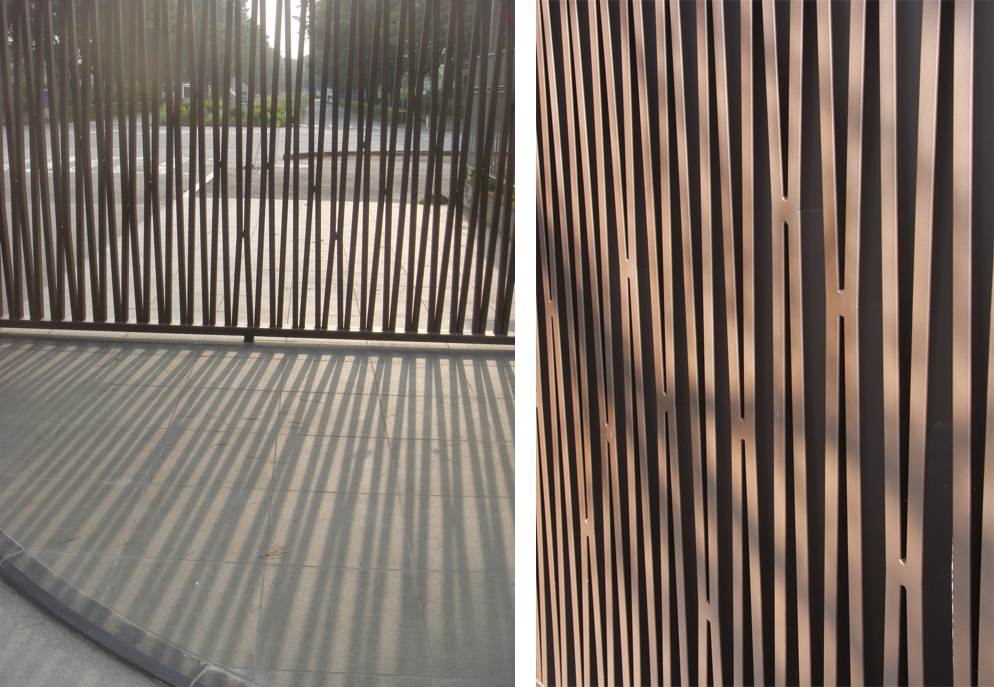

【事例2.東京国立博物館】

こちらは「東京国立博物館」のランドスケープです。ここは多様な植物を研究し、観察出来る博物館です。そして施設全体が緑の豊富さと深さが印象的です。ここでは特徴的なゲート空間をデザインしています。門扉デザインは樹々を通して大地に描かれる光と影の現象を表現できないかと考えました。素材はコルテン鋼で、時間が経つほどに深みのある表情になって行きます。

周囲の樹々の成長とこの場所に落ち着いた表情と馴染んでいくことをねらいとしました。

【事例3.SHINKA】

ここは嘗て、海上航路が栄えた中央区新川に位置する音楽関係者を主体とした住処のスカイテラスです。ここでは常に状況変化する空と都市ノイズの中、それぞれのパーソナルに内包する音の感覚を交感させるような場所にしたいと考えました。大きな船底に見立てたウォールを張り巡らし、背に当たるところはランダムに出込みと引込みを与え、鍵盤のようなウォールベンチを作りました。

〜『都市と空と音楽』〜

Q. 既製品を選ぶときの基準や、既製品のデザインへの要望はありますか?

私たちがランドスケープで扱う材料や家具などを計画する際は、まずはスケッチで描き空間に相応しいあり方を探ります。その後に図面化します。予算が限られているときなどは既製品のカタログを開き探すわけですがたまに「良いものもあるな」「これは見てみたい」と感じるものもあります。既製品に求めることは、「極端にシンプルであること」です。作りと素材がしっかりとしていて、余分なものがくっついていない製品を好みます。さらに求めるのであれば、時間が経つとエイジングして魅力が増すものがあれば嬉しいです。

Q. 藤田さんが関わられるランドスケープのこれからの方向性について、考えておられることを教えてください。

最近感じることですが、ランドスケープとAIの結びつきはもっと顕著になるかと思います。但し、巡り合った敷地環境の中で個人の皮膚感覚と感性はどうしても代わりがないと私は捉えています。 作る風景はその人ならではの感性が滲み出て芸術、文化を牽引して行くような存在になればと思っています。

-220x300.jpg)

藤田久数(ふじだ・ひさかず)

有限会社ソラ・アソシエイツ ランドスケープデザイナー

1957年 愛知県生まれ

1980年照明デザインの株式会社LDヤマギワ研究所入所。

1993年株式会社ALS景観デザイン研究所設立に参画。ランドスケープデザイン、環境アートを担当。

1998年有限会社ソラ・アソシエイツを設立。個人邸から再開発まで広範囲にプロジェクトを手がける。

【主なプロジェクト】

新宿イーストサイドスクエア、パレスホテル東京、サウザンドキョウト、TOKYO 2020馬術競技会場、ザ・リッツ・カールトン 福岡など。

【受賞歴】

国際照明デザイン賞優秀賞

特殊緑化部門 環境大臣賞

ランドスケープコンサルタント協会 金賞

インターナショナルデザインアワード 金賞

ジャーマンアワード 特別賞など。

著者プロフィール

最新の投稿

パブリックエクステリア2025.11.25【前編】 地域に開かれたランドスケープ、カフェ、広場、通り抜けできる道。まちの一部としての施設と外構を設計。

パブリックエクステリア2025.11.25【前編】 地域に開かれたランドスケープ、カフェ、広場、通り抜けできる道。まちの一部としての施設と外構を設計。

設計事例:アクティブシニア向けレジデンス「パークウェルステイト湘南藤沢SST」 パブリックエクステリア2025.10.28【後編】地形や周辺環境、地域の歴史などの土地の調査分析から提案。建築家や事業者も含めて、地域の歴史背景を共有しながら、早い段階から部分ごとに外構のグレードの差をつけ、広い敷地の保育園を地域に開いた。

パブリックエクステリア2025.10.28【後編】地形や周辺環境、地域の歴史などの土地の調査分析から提案。建築家や事業者も含めて、地域の歴史背景を共有しながら、早い段階から部分ごとに外構のグレードの差をつけ、広い敷地の保育園を地域に開いた。

設計事例:愛知県半田市「にじいろ保育園花園」 パブリックエクステリア2025.09.29【前編】デザインを通じ社会に貢献する「ソーシャル・ランドスケープデザイン」というコンセプトのもと、ランドスケープという概念にとらわれず、建築家や都市計画の専門家とも協働しながら、敷地境界線を超え、多様な規模や領域を横断して考える視点を大切にしている。

パブリックエクステリア2025.09.29【前編】デザインを通じ社会に貢献する「ソーシャル・ランドスケープデザイン」というコンセプトのもと、ランドスケープという概念にとらわれず、建築家や都市計画の専門家とも協働しながら、敷地境界線を超え、多様な規模や領域を横断して考える視点を大切にしている。

設計事例:埼玉県「イオンモール上尾」のリニューアルプロジェクト パブリックエクステリア2025.08.26【後編】地形と施設を一体化した、視点場を考慮したランドスケープデザインが重要。水面との一体感を得るために、湖面との距離感をデザインし、「水辺にいる」という感覚を大事にした。

パブリックエクステリア2025.08.26【後編】地形と施設を一体化した、視点場を考慮したランドスケープデザインが重要。水面との一体感を得るために、湖面との距離感をデザインし、「水辺にいる」という感覚を大事にした。

【事例:富士箱根伊豆国立公園の「田貫湖(たぬきこ)富岳テラス」】