【後編】阪神淡路大震災時、複数の再開発事業や土地区画整理事業でさまざまな復興事業を支援。さまざまな民間の団体と協議しながら、1つの敷地で1つのことだけではなく、都市全体を俯瞰しながらデザインした。

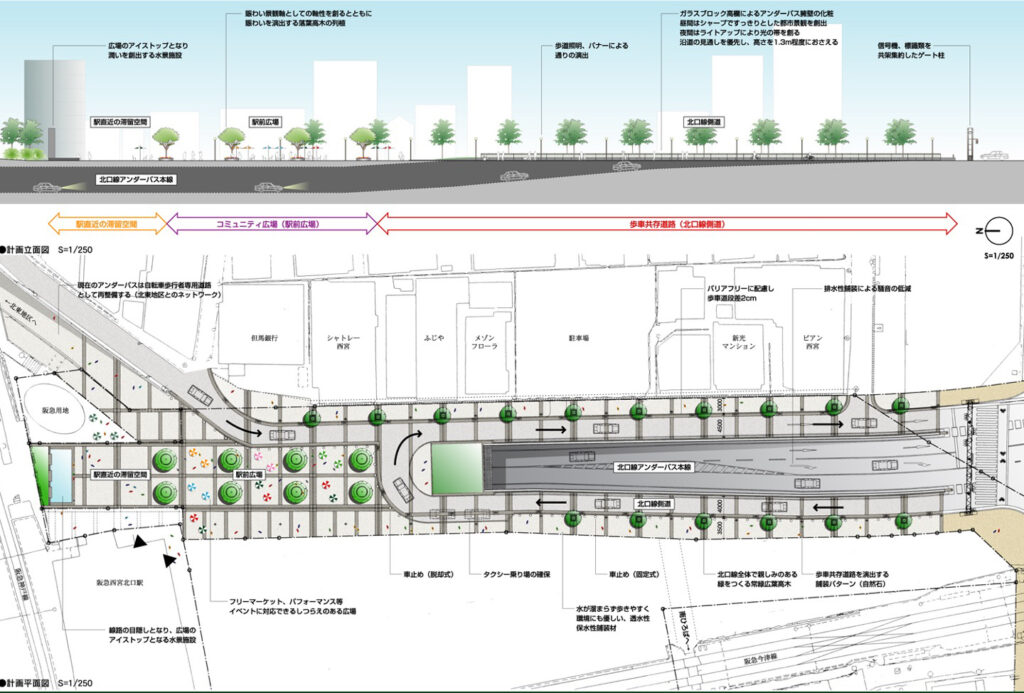

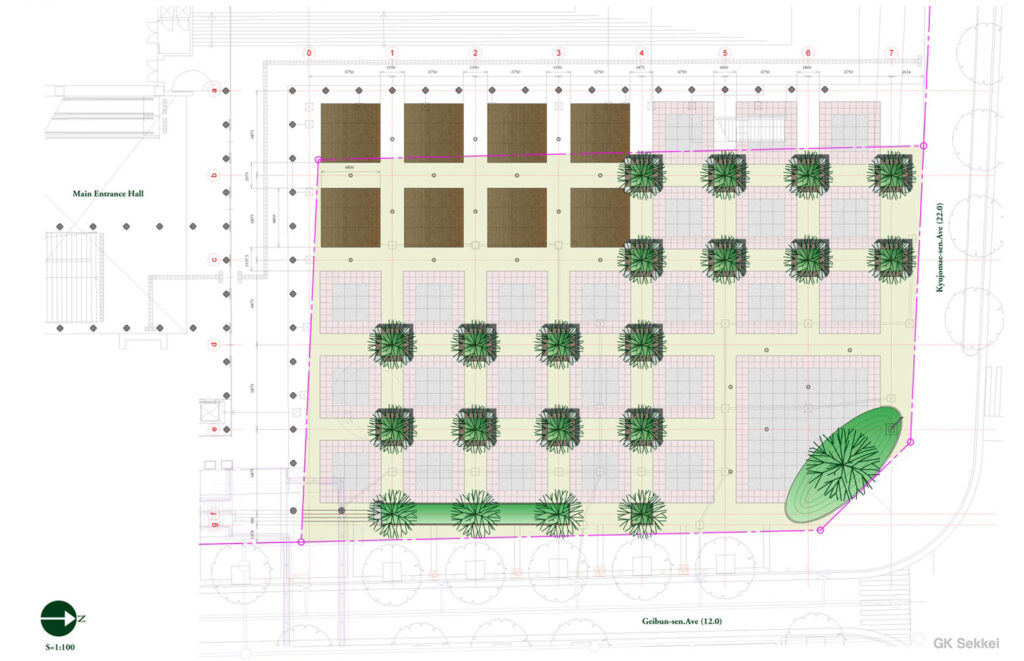

【事例:兵庫県西宮市のプロジェクト「西宮北口周辺地区」の整備計画「駅前の広場」「北口線アンダーパス」「高松公園」

震災復興でも街全体と時間を俯瞰しデザインする

── GK設計の仕事中でも重要なものとして位置付けられるという、兵庫県西宮のプロジェクトについて教えてください。

(磯部さま)

「西宮北口周辺地区」の整備計画で、2000年から2005年にかけて実施したものです。同地区は1995年に起こった阪神淡路大震災により大きな被害を受け、複数の再開発事業や土地区画整理事業でさまざまな復興事業が行われました。GK設計が主に手掛けたものは、駅前の広場と、北口線アンダーパス、高松公園です。例えばアンダーバスのいわゆる高欄では、ガラスブロックと照明を組み込んでデザインし、夜間の景観としても耐えられるような空間をつくりました。またアンダーパスの側道には植栽を配したうえ、舗装は通常はアスファルトのところを、駅前広場の舗装と連動させて一体で見えるように計画しています。

もう一つは、高松公園です。兵庫県立芸術文化センターに隣接し、イベントでどのように使えるかが考えられています。平面でグリッド状に樹木とベンチなどを設え、自然木にした床はステージにできます。また、中に電源が仕込まれていて、水が使える広場を用意するなど、変化のあるものをつくり出すように計画しています。日常的に使う人も多いので、さまざまな場所で過ごすことができるようにもなっています。そしてここでは、タイムカプセルを2005年に子どもたちに埋めてもらいました。今年でちょうど20年が経ち、取り出すタイミングが来ています。

3つ目は、駅前広場の計画です。シェルター以外の舗装や照明などの広場整備をGK設計が担当しました。落ち着いた高級感のある街並みに合わせ、舗装空間や全体のトーンはアースカラーでゆったりとした雰囲気で整えています。サイン関係もGK設計が担当し、シンボル的な石を組み合わせながら展開しました。照明やベンチのデザインも担当しています。細かい点は割愛しますが、このプロジェクトではさまざまな民間の団体と協議しながら、1つの敷地で1つのことだけをするのではなく、都市全体を俯瞰しながらデザインしています。

(門脇さま)

西宮の整備計画は、行政のさまざまなプロジェクトに市民が参画していく、「市民参加」と言われはじめたころのプロジェクトでした。その当時は私たちも、住民が参加するにはどのような方法があるかと探りながらの活動であったと思います。タイムカプセルは、住民が土地に思い出を残していく点で、いい取り組みでしたね。「持続可能性」とはよく言われますが、具体的にどのようなものをプログラムにして実現していくかは意外と難しいものです。

エクステリア製品はシンプルで「地」をつくる要素であってほしい

── エクステリア製品の選び方や、特注の仕方について教えてください。

(磯部さま)

既製品ももちろん使います。一般的な外構やエクステリアの製品は、基本的には各社で特徴があるので、必要な時に必要なものを選んでいます。ただ、プロジェクトでは製品の一つひとつにメーカーの特徴が出ているのでかっこいいというよりは、全体としてどう見せられるかのほうが大事です。例えばボラードにしても、私たちはこうしたいという思いがあるときに、既製品に入っている目地をなくしたいという場合があります。照明柱でも、全体の中で支柱にテーパーを付けたいということも出てきます。そのとき、メーカーにとってはアイデンティティに関わるところであっても、「一緒にやってみましょう」と言ってくれるかどうかは大きいですね。

(門脇さま)

全体をデザインするときには、ボラードや照明、ベンチなどさまざまなものの色を合わせていくことが最低限必要になってきますね。だからといって製品では何十色も揃えられていなくてよいのですが、3色から選んでくださいというよりも、特注色として対応してもらえる製品のほうがやはり融通が効いたりします。

私たちがデザインしている屋外環境の施設は、あくまで黒子だと思うのですね。「地」と「図」の捉え方がありますが、「図」として出てくるのは例えばにぎわいや空間のボリュームであって、ボラードや照明柱などは「地」になって周りの風景をつくってくれるようなものにしたい。派手な色のものを立てたいという気持ちもないので、すごくニュートラルでベーシックな色の中で、選択の自由度がほしいと思います。形状でも、あまり存在感を出したくはないので、極端にシンプルなもののほうがデザイナーからすると使いやすいことが多くありますね。

(磯部さま)

デザイナーがつくりました、という製品はなかなか選びづらいところはありますね。プロジェクトの中で特徴はこちらのデザインで出すので、シンプルであることや色が揃っていることのほうが大事です。人工木のウッドデッキにしても、グレーと茶色の製品があるなかで、その間の色合いがいくつかほしい、という場合がありますね。もう少し抑えた色、もう少し揃った色になってほしいとは思います。

常に新しいトライをして、未来に求められるものを生み出す

── 今後、製品化してほしいものはありますか?

(磯部さま)

私は、やはり富山であげた「箱ファニチャー」ですね。世の中の需要としてはこれからだとは思いますが、固定の収納庫やベンチなどは、いくらでも製品としてありますし。コンパクト版にして製品化すれば、民地には収納庫を置けますし、日本中の沿道で困っていることを解決できそうだと考えています。

(門脇さま)

国土交通省では「2040年道路政策ビジョン」を掲げて、道路にまつわる景色を示しています。これから車などの自動運転や安全機能の搭載が当たり前になっていくと、車が人を轢くという危険なことは少なくなるでしょう。そうすると、私たちが普段生活している歩行空間では、歩道と車道の境界はもっと曖昧になると思います。横断防止のための柵や段差などが不要になり、ボラードのようなものが少しあればいいかもしれません。路上工作物では、ボラードが照明器具になるなど、さまざまな機能を兼ね備えたものが重宝されるのではないでしょうか。そのとき、例えば今でも、照明灯と信号機を一緒にしようとすると、道路管理者と警察とで予算や責任が分かれているので開発が難しいことがあります。それでも行政と一緒に法律的なところも取り組み、景観の問題を皆で共有しながら、都市をつくっていきたいですね。

── 今後15年の間に、街の景観は大きく変わりそうですね。GK設計のこれからについて、お話いただけますか?

(磯部さま)

もともとGKグループはプロダクトデザインから発祥して、環境デザインまで手掛けています。70年間さまざまなものに関わっていますが、「新しいものを出していく」という考え方は一貫しています。今も、次の時代を示したいと思っています。「箱ファニチャー」のような動かせるものは、現行法から決まっている画一性から解放し、ウォーカブルな街を実現する基本的な解決策の一つと考えています。また、私たちは「移動具」と呼んでいるのですが、「グリーンスローモビリティ」のようなものも、街を構成する要素として広く捉えながらデザインしていきたいと思っています。

(門脇さま)

私も同じようなことですが、GKグループは今までなかったことに対して新しいことをしよう、とずっと続けてきました。「こうやったらできるのではないか」ということは、社会の変化とともにテーマが変わってくると思うのですが、今回の話の中でも、日本初のプロトタイプと呼ばれるものをいくつも手掛けてきたつもりです。これからも、ルーティーンワークにとどまることなく、常に新しいトライをして新しいものを生んでいきたいと願っています。

株式会社GK設計

門脇 宏治(かどわき こうじ)

株式会社GK京都 常務取締役

株式会社GK設計 関西事務所 所長

1961年生まれ。1989年 京都市立芸術大学大学院美術研究科(環境デザイン)修了。同年よりGK設計に入社し、1994年 同社大阪事務所勤務、2012年 GK京都(GKデザイングループ内転籍)を経て現職。(GK京都 常務取締役、GK設計関西事務所 所長兼務)

プロダクト・建築・ランドスケープのシームレスな領域から生まれる環境デザインの実現を目指し、全国各地の駅周辺や地域環境のデザイン業務に従事する。

<主な仕事>

・東京都臨海副都心の道路景観の計画及び道路附帯施設の設計(東京都):1994(H6)年

・JR奈良駅周辺地区ふるさとの顔づくりモデル土地区画整理事業に関する計画書・駅前広場・道路附帯施設設計(奈良市):1999(H11)年

・新御堂筋(国道423号)高架下景観施設のデザイン・詳細設計(大阪市・大阪市道路公社):2001(H13)年

・野路西部地区ふるさとの顔づくりモデル土地区画整理事業に関する計画書・道路・広場施設設計(草津市・野路西部区画整理組合):2003(H15)年

・富山市内電車環状線化事業・富山駅周辺南北接続事業に関する軌道空間及び景観施設デザイン・詳細設計(富山市)*:2009(H21)年

・阪神甲子園駅西改札口前広場に関する構想デザイン・基本計画・設計(西宮市・阪神電気鉄道株式会社):2012(H24)年

・田原町駅周辺整備基本設計(福井市・福井鉄道株式会社):2014(H26)年

*:都市景観大賞 優秀賞(都市づくりパブリックデザインセンター)、土木学会デザイン賞 優秀賞(土木学会)、SDA賞(日本サインデザイン協会)など受賞

磯部 孝文(いそべ たかふみ)

株式会社GK設計 関西事務所 シニアディレクター

株式会社GK設計 大阪事務所 所長兼務

1980年名古屋市生まれ。 滋賀県立大学環境科学部環境建築デザイン学科卒業、滋賀県立大学院博士前期課程修了後、2005年に株式会社GK設計東京事務所に入社。現在、GK設計関西事務所勤務シニアディレクター、大阪事務所所長兼務。滋賀県立大学非常勤講師。

パブリックデザインに関わる仕事を生業とし、「動く」ストリートファニチャーのデザインを生きがいとする。

<主な仕事>

・災害支援仮設空間装置”QS72” 商品開発:2010年 (グッドデザイン賞受賞)

・京都信用金庫 “QUESTION”トータルデザイン (京都市):2020年 (グッドデザイン賞受賞)

・阪神甲子園駅西口広場整備基本設計・実施設計(西宮市):2020年

・富山市路面電車南北接続施設物実施設計、デザイン監理(富山市):2020年 (SDA賞受賞)

・神戸連節バス”Port Loop”トータルデザイン(神戸市):2021年 (グッドデザイン賞受賞)

・BB(ボックスベンチ)- MUFG PARK 設計・デザイン監修(東京都):2023年

・富山市ブールバール広場再整備基本構想デザイン・詳細設計(富山市):2025年

・御堂筋ほこみちユニット(大阪市):2025年

著者プロフィール

最新の投稿

パブリックエクステリア2025.12.23【後編】 駅ビル商業施設の既存建物のリニューアル。施設全体を「公園」と捉え直し、豊かなランドスケープによる動線の再整理で施設全体の活気を創出。 設計事例:韓国ソウルの「HDC I’PARKmall」リニューアルプロジェクト

パブリックエクステリア2025.12.23【後編】 駅ビル商業施設の既存建物のリニューアル。施設全体を「公園」と捉え直し、豊かなランドスケープによる動線の再整理で施設全体の活気を創出。 設計事例:韓国ソウルの「HDC I’PARKmall」リニューアルプロジェクト  パブリックエクステリア2025.11.25【前編】 地域に開かれたランドスケープ、カフェ、広場、通り抜けできる道。まちの一部としての施設と外構を設計。

パブリックエクステリア2025.11.25【前編】 地域に開かれたランドスケープ、カフェ、広場、通り抜けできる道。まちの一部としての施設と外構を設計。

設計事例:アクティブシニア向けレジデンス「パークウェルステイト湘南藤沢SST」 パブリックエクステリア2025.10.28【後編】地形や周辺環境、地域の歴史などの土地の調査分析から提案。建築家や事業者も含めて、地域の歴史背景を共有しながら、早い段階から部分ごとに外構のグレードの差をつけ、広い敷地の保育園を地域に開いた。

パブリックエクステリア2025.10.28【後編】地形や周辺環境、地域の歴史などの土地の調査分析から提案。建築家や事業者も含めて、地域の歴史背景を共有しながら、早い段階から部分ごとに外構のグレードの差をつけ、広い敷地の保育園を地域に開いた。

設計事例:愛知県半田市「にじいろ保育園花園」 パブリックエクステリア2025.09.29【前編】デザインを通じ社会に貢献する「ソーシャル・ランドスケープデザイン」というコンセプトのもと、ランドスケープという概念にとらわれず、建築家や都市計画の専門家とも協働しながら、敷地境界線を超え、多様な規模や領域を横断して考える視点を大切にしている。

パブリックエクステリア2025.09.29【前編】デザインを通じ社会に貢献する「ソーシャル・ランドスケープデザイン」というコンセプトのもと、ランドスケープという概念にとらわれず、建築家や都市計画の専門家とも協働しながら、敷地境界線を超え、多様な規模や領域を横断して考える視点を大切にしている。

設計事例:埼玉県「イオンモール上尾」のリニューアルプロジェクト